昔の伝説などを読んでいると、「天狗」が良く出て来ます。

奈良時代には山岳信仰で山中で修行をする行者の山伏(やまぶし)というのもいたそうなので、天狗の正体は「山伏」だという人もいます。

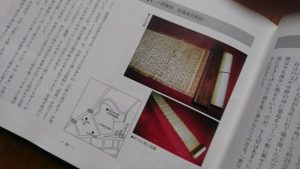

長さ3メートル13センチ幅38センチの巻紙に怪しげな文字がびっしりと書き込まれた証文。この巻紙の「天狗の詫び証文」という伝説が残されていました。話の中には謎の天狗が出てきます。

巻紙にびっしりと書かれた謎の文字は約2900文字。

この巻紙のある所は、静岡県伊東市の仏現寺です。

伝説「天狗の詫び証文」は悪さをする天狗のお話です

天狗とは?

今日一般的に伝えられる鼻が高く(長く)赤ら顔、山伏の装束に身を包み、一本歯の高下駄を履き、羽団扇を持っ

て自在に空を飛び悪巧みをするといった性質は、中世以降に解釈されるようになったものである。Wikipedia

天狗は小説やテレビドラマにもなった源義経の幼少の頃の牛若丸の伝説、「鞍馬天狗の天狗」で多くの人に知られるようになったのだとか・・・。

私の住む地域の方に聞いたのですが、現在89歳のおじいさんが幼少の頃に家の手伝いでカゴを背負って山道を歩いていた時のことですが、その方は急にひっくりかえってしまい、気がついたときには木の根元に座っていたそうです。

どうしてそうなったのかが分からず、「きっと天狗の仕業だ」と言っていました。

今でもその方は天狗に騙されたと言っているようですが、子供の頃に怖い体験(山道で穴に落ちたのかも知れません)が、ずっと忘れることなく記憶に残っているのでしょうね。

実際、80年前ぐらいには天狗が存在したということかも知れませんが・・・?

天狗は悪さをして人々を困らせたという話が伝説として多く残されています。

伝説「天狗の詫び証文」

静岡県伊東市に伝わる天狗の話です。

万治三年の頃(江戸時代1660年)当時、伊東から中大見村冷川に行くのに二里余りの山道を通りました。

東西を天城の山々に囲まれた伊東から修善寺に行く道です。

そこには柏峠があります。

柏峠には悪さをする天狗がすみついていました。

往来の旅人や通行人を脅かしたり、里の人の食べ物を奪ったりして人々を悩まし、畑も荒らして村人は大変困っていたのです。

役人が向かっても、悪天狗は木っ端役人のなまくら刀にかかる相手ではありませんでした。

村人の力ではどうにもなりません。力でだめなら頭を使わなければなりません。

相談をした結果、仏現寺の門の前にあった廃寺妙昭寺の十四世日安(にちあん)和尚に頼むことにしました。

日安和尚は柏峠の天狗の棲み家であろう場所、巨大な老松の前に座り込み、七日七晩お経を唱えました。

初めはまったく相手にしなかった悪天狗。しかし七日目になると「はて、何をしておるのか・・・」といぶかり、老松の梢からひょいと首を出したのが運のつきでした。

腕を伸ばした日安上人は、天狗の鼻を掴みありったけの力を込めてねじり上げた。悪天狗は老松の中に逃げ込みました。

日安上人はお経を終えると天狗の棲み家の大木の松を切り倒させました。

なかなか倒れなかった老松の木ですが、風と共に地響きをたてて倒れ、そのときに梢から長い巻紙がひらひらと落ちてきました。

そこには字のようなもの書かれていて、和尚に見せると「これは天狗の詫び証文じゃよ」と言いました。

それ以来天狗は姿を見せなくなりました。(参考文献・ほっとふるさと・著・加藤好一 民話と伝説・東海・南紀)

伊東市の仏現寺に実際に存在する天狗の詫び証文

天狗の詫び証文は実際に存在し、伊東市の仏現寺に保存されています。

幅は40cm、長さは3mもある巻紙です。

意味不明の文字がびっしりと書かれていて、何が書かれているのかは今もって不明です。

文字は約3000文字(およそ2900文字)で同じ文字はひとつもないということです。

奇怪な文字が並び、判読できるものではないといいます。

天狗の詫び証文(ほっとふるさと・著・加藤好一より)

天狗の詫び証文(ほっとふるさと・著・加藤好一より)もうひとつ天狗の話を

平田篤胤(ひらたあつたね)の仙境異聞(せんきょういぶん)(寅吉物語)というのがあります。

江戸時代の学者 平田篤胤の仙境異聞(寅吉物語)は1822年に作られた物語です。

天狗にさらわれた仙界で暮らしている少年の物語で、現代でも人気がある本のようです。

文政3年に江戸に現れた不思議な少年が天狗に連れられて山々を飛び歩き修行をするという不思議な話が、現代の人に受けるとは意外な感じがします。

仙境異聞(せんきょういぶん)(寅吉物語)Wikipediaより

まとめ

天狗は恐ろしい魔物で深山に棲息されていると言われ、旅人などに悪さをするといわれていました。

伊豆の柏峠の伝説「天狗の詫び証文」の時代は、産業が活発になった時代であり、今は通る人もいないと思いますが、当時は柏峠を通って伊東からは魚などが運ばれ、中伊豆の方からは炭などが盛んに運ばれるようになりました。

山の神の領域にしばしば人間が入る。そこで、その「神木」を切ってもたたりは起きず、かえって山の神=天狗が詫びると人間中心に考えるようになったのではないか。ほっとふるさと・著・加藤好一

どうしてこういう話がすっと言い伝えられてきたのか不思議ですが、大きな災害が起きたとき、人間が今まで入っていなかった自然の中の領域に押し入ったときなどに伝説が生まれているような気がします。

いろいろな地域でこのような話が残っているのではないでしょうか。

実際に話が生まれた現地に行ってみると、観光地のスポットとしての魅力は何もないような場所でも、そこにたどり着いたことによって、感激のスポットとして感じることができます。

小さな旅の目的となるかもしれません。もっともっと探ってみたいです。

富士山に伝わる木花咲耶姫(このはなさくやひめ)の話は「嫉妬」という感情があったのです。

八咫烏(ヤタガラス)や「カラスのくわ」昔から生き延びてきたカラス

このサイトではレンタルサーバーロリポップを利用しています。

ロリポップ!レンタルサーバー!はあなたの「やってみたい!」を応援します!

ロリポップ!なら、ホームページ、ブログ、ネットショップ…

これらが今すぐ、そして簡単にできちゃう!

マニュアルやライブチャットを完備しているので、ホームページ初心者でも安心。

これだけついてるのに月額110円〜ととってもお得。

もちろん無料のお試し期間も10日間あるので安心ですね。