東京の高級住宅街で多くの芸能人の方も住んでいる「麻布」の歴史は古くて、縄文時代から人が住んでいたといいます。

貝塚もあったというので、海も近かったということになります。

子供の頃に親に遊びに連れて行ってもらったこの辺りに「狸穴(まみあな)」という地名があるということを知って、気になったので調べてみました。

今は高級住宅街の麻布でも昔は狸が棲んでいたのかと思うと気になってしまいます。

「狸穴公園」があり、「狸穴坂」があります。狸穴坂には狸や狐、アナグマなどが棲んでいたからこの名が付いたという由来がありました。

Contents

今は高級住宅街、昔々は狸が棲む古洞があった!?

「狸穴」は読んで字のごとし、狸の棲む穴(古洞)があったといいます。

今は高級住宅街、昔々は狸穴があって「狸穴(まみあな)」という地名になったと知ると狸穴を訪ねてみたくなりませんか?(笑)

テレビ番組で芸能人の方が、歩きながら地域を紹介するという番組が増えてきたように感じていますが、見ていておもしろいですし、私も地元探検を行うこともあるので興味深いです。

「狸穴」があったということは、狸が棲むのに相応しい地域だったということです。

どんな感じだったかといいますと、

麻布村には「狸穴」という古洞がありました。この古洞には多くの狸が棲み、田畑を荒らし、村の人々を苦しめていました。

江戸時代、1644年(寛永21年)徳川家光がこの穴を視察せよと命じたとも言われています。

麻布は麻が生い茂る草原であったので、狸や狐、アナグマなどが多く棲んでいたとのことです。

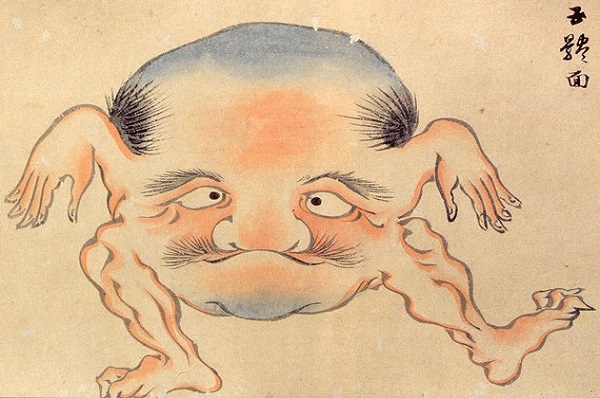

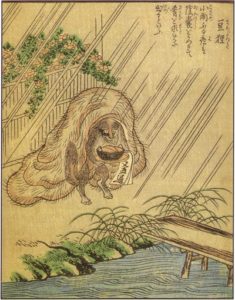

豆狸伝説、絵本百物語(えほんひゃくものがたり)より。

豆狸は狸の妖怪のことです。「絵本百物語」(えほんひゃくものがたり)に書かれています。

「絵本百物語」(えほんひゃくものがたり)は1841年(天保12年)に刊行された日本の奇談集で、その中の狸の妖怪「豆狸(まめだぬき)」をご紹介します。

絵本百物語の著者は桃山人。

桃山人は、

『国書総目録』(岩波書店)によれば、江戸時代後期の戯作者・桃花園三千麿のこととされる。Wikipedia

Wikipedia竹原春泉画『絵本百物語』より「豆狸」

Wikipedia竹原春泉画『絵本百物語』より「豆狸」絵の中に書いてありますね。

「小雨ふる夜(よ)は陰嚢をかつぎて肴(さかな)を求めに出(いづ)るという」(小雨の降る夜は陰嚢をかついで、酒の肴を買いに出たという)Wikipedia

挿絵には笠や雨合羽のように陰嚢(タヌキは「狸の金玉八畳敷き」などと言われ、陰嚢を大きくすることが出来ると考えられていた)をかついだ姿が描かれている。本文には元禄ころに魯山という俳諧師が狸に化かされた話を記している。Wikipedia

豆狸は四国や山陰地方、西日本におもに出没したと言われています。狸伝説はたくさんありますが、この豆狸はどうしてこうなったのかおもしろかったので載せてみました。

「豆狸」といっても豆のような小さな狸ではなかったようで、大きさは子犬か猫の大きさぐらいだったようです。

特徴は広げると大きな陰○です。

雨が降るとそれを被って肴を買いに行ったのだとか。(笑)化けの名人です。

※麻布には「狸穴」という地名が残っていますが、「豆狸」がそこにいたということではありません。

六本木はなぜ六本木!?

都会の麻布の狸を調べていたら、都会の六本木はなざ六本木という地名になったのか気になりました。

地名の由来を調べてみるとおもしろいことの発見があります。

人の多い人気の地の六本木はなぜ六本木と言われるようになったのでしょうか。

何気なく六本木と言っていますが、落ち武者が関係していたとは驚きです。

昔々平安時代の終わり頃の話です。六本木には5本の幼木の榎(えのき)があって、ここに6人の落ち武者がたどり着きました。そのうちの5人が幼木の榎のもとで自害をしました。榎を墓としたわけです。残りの一人は一本松のところで果ててしまいました。哀れに思った村の人が5本の榎と一本松を足して「六本木」と呼ぶようになったのです。

「一本松」は六本木ヒルズの近くと言って良いのでしょうか・・・?

一本松は今でも残っているようですが、何代目の木になるのでしょう。

狸が復讐をしたという話

天正年間の話。(1573~1592)隅田川に近い多聞寺(たもんじ)の境内に牛松という大きな一本の松の木がありました。

この辺りには沼や池があり、生い茂る雑草や樹木の中に狸や狐の棲み家ができていました。

多聞寺の中の古松の洞穴にもいつからなのか二匹の古狸が棲んでのんびりと暮らしていました。

四十一代住職ばん海和尚の時代のことです。新たに堂を建立することになり、境内の樹木を切ることになりました。

「最近、騒がしいと思ったらこういうことか」と慌てた二匹の古狸は棲み慣れた棲み家を潰されたら困ると断固として闘う決心をしました。

忍法は彼らの十八番。伊達に年はとっていません。

寺に参詣に来る人たちをからかうようになりました。

ある者は松の木に手を合わせて拝んだり、またある者は布施の中味を葉に代えられたりしました。

堂の前で裸踊りをする者までも。そして夜誰もいない堂の中から読経の声がしてきたり、ついには上人の夢の中まで現われて脅かしたりしました。

こうなったら本尊毘沙門天(びしゃもんてん)の加護を仰ぐほかはなさそうです。

ある夜、堂にこもって祈願する上人の前に古狸が姿を見せました。

そのときに毘沙門天の使者善尼童子が現れ、古狸をこらしめました。

翌朝、堂の前に二匹の古狸が寄りそうように死んでいました。

上人はこれを憐れみ、古狸の棲んでいた古松の根元に死骸を埋め、塚を築いて霊を慰めたそうです。(参考・民話と伝説 南関東)

Googleマップより

白鬚橋から墨堤通りに沿って歩き、鐘ヶ淵陸橋を越えて横道に入ると左手にサッカー場と野球場。

前に来た時は隅田川七福神めぐりの期間中でこの道は通らなかったので、道案内が出ていたのだと思います。

ぐるりと回ってたどり着いたのは、毘沙門天を祀られている多聞寺。隅田川七福神めぐりでは北からのスタート地点になります。

最近では多聞寺を起点に牛嶋神社までお参りし、東京ミズマチを経由して東京スカイツリーや浅草…というルートが多いみたい。

木造茅葺切妻造四脚門様式の山門は、多聞寺に残る唯一の江戸期木造建築で墨田区内でも最古の建造物なんですって。

関東大震災や戦災の被害に遭わず昔の面影を残す多聞寺には狸にまつわる伝承もあり、たぬき寺とも呼ばれていました。

お寺の前の道は古代から続いている街道のなごりだそうです。Googleマップクチコミより

楽しみ方はいろいろ。散策をして地域のことを知る

この近くに住んでいる方で、時間に余裕のある方は地域探検に出かけてみてはいかがでしょうか。

地域のイベントで参加されるのも良いですし、一人で散策をしてみるのもおもしろいと思います。

今では都心の多くの人たちで賑わう所が、昔々は狸で賑わっていた(?)と思いを馳せてみると思わず「ニヤリ」としてしまうのではないでしょうか。

地域の図書館に行くと、昔の資料や本なども残っていると思います。

その資料を基にスポット探しをして楽しんでしまいましょう。

歩くことは健康のためにも良いですし、頭の体操にもなります。是非、楽しんでください。